-

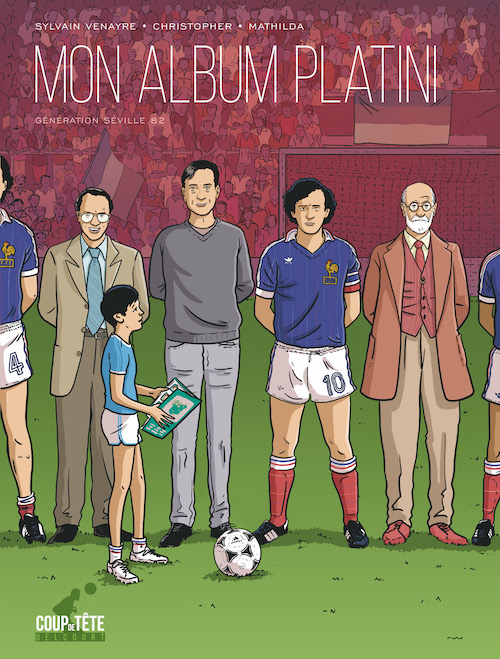

Lire l’article de Richard Coudrais « Mon album Platini », une BD pour la génération Séville

Le scénario de « Mon album Platini », plus qu’un regard nostalgique sur le foot des années 80, est avant tout une réflexion sur le temps. Le temps court du match, voire d’une action, d’un geste technique, d’un but, mais aussi le temps long d’une vie. Ou celui, intermédiaire, d’une génération… En écrivant ce scénario, avez-vous défini un rythme du récit, ou est-ce un échange avec le dessinateur ?

J’ai défini le récit lui-même, c’est-à-dire l’idée de cette rencontre entre l’homme de cinquante ans et l’enfant de douze. C’était mon projet, et se demander pourquoi ce match France-Allemagne et de façon plus générale cette Coupe du monde de 1982 est si importante pour les gens de ma génération, alors même que la France n’a rien gagné et que les grandes heures de la sélection étaient postérieures. J’étais devant l’écran en 1998 et en 2018, mais il reste quelque chose de ça en 1982 et c’est ce que j’essaie d’expliquer dans le petit texte qui accompagne le dossier à la fin de l’album : c’est vraiment un effet du temps qui passe. Qu’est-ce qui fait que ce match a été si important ? Plus le temps passe, plus on se rend compte que c’est vraiment le match de notre vie, et qu’il n’aura pas été remplacé par d’autres.

Et ça a structuré tout le récit, ou est-ce qu’il y a eu des changements au niveau du scénario au cours de votre travail avec le dessinateur Christopher ?

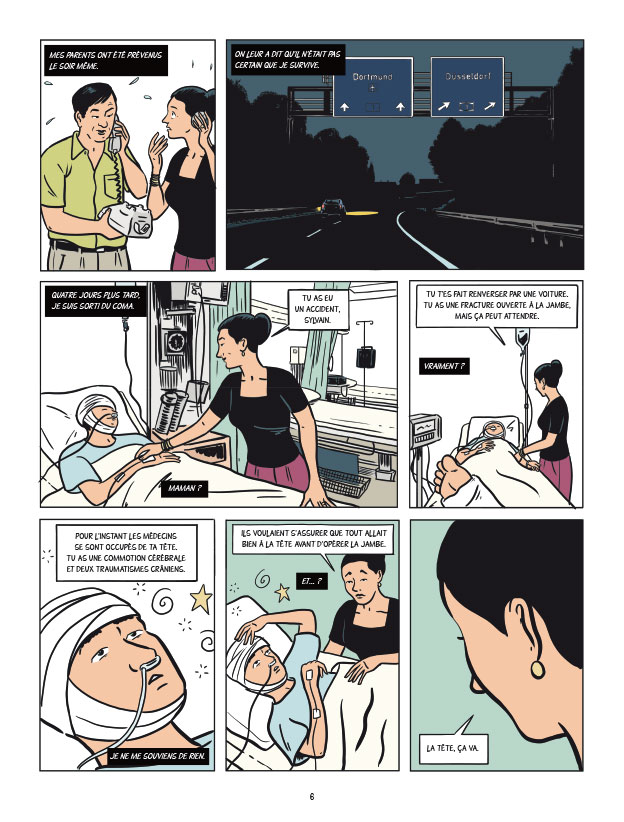

Bien sûr, il y a eu des changements. Moi j’étais plus concerné par mes aventures personnelles et mon souvenir de cette époque, d’autant que ce match de juillet 1982 est redoublé par l’accident que j’ai eu en juin 1985, juste après la finale du Heysel. C’est un rêve véritable que j’ai fait à cette époque là, d’avoir été victime du Heysel alors que je n’avais vu le drame qu’à la télévision et que j’avais été en fait renversé par une voiture. C’est un récit sur la question de la mémoire, sur ce qui nous en reste, et comme je suis historien, la différence qui existe entre histoire et mémoire.

« Je voyais bien en écrivant que ça pouvait être une pièce de théâtre, en fait. »

Et comme le dessinateur, qui a le même âge que moi, et qui m’a été présenté par l’éditeur quand j’ai eu ce projet de récit. Il a fait deux choses très importantes : il a mis en scène ce que j’avais écrit comme une sorte de long dialogue entre les personnages, et il était moins intéressé par mon histoire à moi et plus par l’histoire de l’équipe de France elle-même. Ça se voit quand il fait les deux grandes doubles pages sur 1998 et 2018 et aussi sur le championnat d’Europe en 1984. Parce qu’il a davantage tenu que moi à intégrer dans le récit l’histoire de l’équipe de France elle-même.

Mais ce projet-là, dès le départ, c’était une BD pour vous ? Où ça aurait pu être autre chose ?

C’est une très bonne question parce qu’en fait, au départ, c’est une commande de l’éditeur qui me demande un récit sur le sport. Et je sais dès le début que ce sera une bande dessinée. mais au moment où je l’écris, je me dis que ça peut être tout à fait autre chose. Et je voyais bien en écrivant que ça pouvait être une pièce de théâtre, en fait. On pourrait très bien imaginer les personnages sur une scène avec un dispositif qui montre les actions des matchs pendant qu’ils parlent, telles qu’on pouvait les voir à la télévision dans les années 1980.

Cette fameuse disparition du décor, dont vous parlez pour raconter les circonstances dans lesquelles vous avez vu le RFA-France de 1982, est paradoxale : quand on regarde un match important, le décor disparaît, mais si le match prend une dimension mythique, tout le monde se souvient où il était quand il l’a vu. Et donc là, le décor (ou les circonstances) réapparaît…

C’est vrai, sauf que dans mon cas particulier, on venait de déménager dans un appartement vide, dans lequel il n’y avait qu’une télévision et des matelas en plastique, et de fait il n’y avait pas de décor. Mais le dessinateur m’a confié que lui, ce match, il ne l’a pas vu. A l’époque il était en camping. Il l’a écouté à la radio.

« Quand on écrit une histoire, il faut ménager le désir du lecteur de continuer à lire. »

C’est le propre de tous ces événements qui font génération : faire génération, ça veut dire avoir la mémoire d’un même événement, mais en réalité, les gens se souviennent très bien où ils étaient. Nous on parle du football, tout en disant que le football finalement, ce n’est pas très important, mais je suis sûr que vous vous souvenez très bien où vous étiez quand le mur de Berlin est tombé où pendant les attentats du 11-Septembre.

Concernant vos personnages, deux d’entre eux sont montrés tels qu’ils étaient en 1982 et aujourd’hui, à savoir Michel Platini (27 ans et 65 ans) et vous-même (12 ans et 50 ans). Les deux autres, Sigmund Freud et Thierry Roland sont figés à un âge donné. Or Freud est mort bien avant (1939) et Roland est décédé en 2012. Et Michel Hidalgo, mort en mars 2020 pendant la conception de la BD, n’est pas représenté. Pourquoi ? Et qui a fait ce choix ?

C’est moi. C’est ce qui est mis en scène dans la bande dessinée, puisque le personnage qui me ressemble et qui a cinquante ans et qui dit que Michel Hidalgo est mort pendant qu’il racontait cette histoire, ce n’est pas faux. C’est pour ça qu’il ne le voit pas parmi eux. Après, c’est une ruse de scénariste : pour que ce ne soit pas juste une demi-douzaine de personnes qui discutent sur cent pages dans un salon, il faut qu’il se passe des choses. Et une des choses qui peut se passer, c’est justement la difficulté pour ce personnage d’Hidalgo d’être avec les autres, ce qui fait des planches très différentes. Quand on écrit une histoire, il faut ménager le désir du lecteur de continuer à lire, et pour ça, il faut qu’il se passe des choses : soit dans le récit lui-même, mais comme là on raconte un match dont tout le monde connaît le résultat, c’est compliqué, soit dans la mise en scène.

Quand vous avez écrit le texte, Hidalgo n’était pas encore mort. Aviez-vous prévu de l’intégrer dans la BD, ou l’avez-vous fait après coup ?

J’ai écrit pendant le grand confinement du printemps 2020, parce que je n’avais pas grand chose d’autre à faire. Et Hidalgo était déjà mort à ce moment-là. Simplement, il est mort pendant que je réfléchissais au projet, dont Kris avait commencé à me parler fin 2017. Ce genre de projet, quand on se met à sa table et qu’on commence à écrire, en fait ça fait des semaines et des mois qu’on y pense, sinon ça ne marche pas. On y pense sans même y penser, ce sont des choses qui se mettent en place.

Freud est moins là en tant que psychanalyste que témoin des soubresauts du 20e siècle : il découvre la télévision, se demande si beur est une couleur de peau, regarde avec perplexité une cannette de soda, découvre qu’il y a deux Allemagne (du moins en 1982) et plus de Tchécoslovaquie (aujourd’hui)… Quelle place lui attribuez-vous ?

Je ne prétends pas du tout livrer au lecteur une leçon de psychanalyse. Il a exactement les deux fonctions que vous lui attribuez. D’une part il est le naïf, le candide, celui à qui on explique les choses, puisque les autres sont censés les avoir vécues donc n’auraient pas en théorie besoin de les raconter. On a besoin d’un personnage comme celui-là. Et d’autre part, il prend en charge tous les discours multiples et variés qui existent aujourd’hui sur la signification du foot. C’est lui qui nous permet de réfléchir à la différence entre une pièce de théâtre et un match de football, mais tout ça n’est pas toujours très sérieux. A un moment donné, le personnage qui me ressemble dit qu’il ne croit pas trop dans les interprétations psychanalytiques du football. Et Freud répond immédiatement : « c’est vous qui le dites ».

Le Subbuteo, l’album Panini, les Choco BN, le Gini, les Treets… une époque ne s’incarne pas que par des événements communs, mais aussi par des choses, des produits, qui la définissent, comme on le voit passer régulièrement sur Twitter… Ce qui fait génération est-il forcément un moment fondateur, ou est-ce aussi un objet de consommation courante ?

Ça peut être très basiquement des choses comme celles-là. J’avais pensé aux vignettes Panini parce que je voulais réfléchir à ce que les images produisent. Mais tous les autres objets que vous citez, je pense notamment au Subbuteo, c’est une idée du dessinateur, je ne l’avais pas eue au départ. Ça fait partie des artifices de mise en scène, et effectivement ça fait génération. Tout l’épisode qu’il met en place, ou les décors comme le magasin Radiola, là aussi l’idée c’est de créer cette couleur des années 1980. En tant qu’historien, je suis entièrement d’accord avec ce que vous venez de dire. J’ai publié l’an dernier un livre collectif qui s’appelle Le Magasin du monde [1], qui réunit des historiens et qui fait l’histoire de la mondialisation depuis le 18ème siècle à travers les objets. En essayant de voir comment les objets et la façon dont ils circulent nous racontent la mondialisation depuis deux siècles. C’est certain que ça fonctionne comme ça : on a des objets qui émergent, qui disparaissent, ou dont leur usage change.

« Je n’aurai jamais fait quelque chose d’aussi important dans le football qu’en imaginant cette bande dessinée. »

Est-ce que toute la BD, finalement, n’est pas résumée dans la dernière case de la page 73, quand Thierry Roland dit « Ah, là là, là, magnifique but de Venayre sur un très beau centre de Michel Platini ! » et que Freud commente : « c’est un rêve de gosse, non ? » et vous adulte : « à qui le dites-vous » ?

Si, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Je n’aurai jamais fait quelque chose d’aussi important dans le football qu’en imaginant cette bande dessinée. J’étais un joueur persévérant, puisque je jouais encore en club dans un petit championnat quand j’avais encore une trentaine d’années. Mais j’étais un joueur excessivement médiocre.

Les titres mondiaux de 1998 et de 2018 sont à peine évoqués, comme s’ils appartenaient à une autre époque. Qu’avez-vous ressenti à ces deux moments et à quel degré d’intensité par rapport à 1982 ?

On ne va se mentir sur le fait qu’en 1998, c’était intense. Il y a eu le quart contre l’Italie, la demi contre la Croatie, la finale contre le Brésil. J’ai vécu ça, j’avais 28 ans, de façon vraiment intense. C’set vrai. Mais à cette époque-là je regardais les matchs dans les bars, il y a une atmosphère qui rappelle celle d’un stade avec beaucoup de gens qu’on ne connait pas. Ça m’a beaucoup moins touché en 2018, curieusement. Peut-être aussi parce qu’il y a eu, à part le match contre l’Argentine, moins de tension. Pourquoi c’était aussi important que ça, 1982 ? Peut-être par le fait qu’on était jeunes, le temps passe et on regrette cette période-là.

Mais il y a aussi cette espèce d’insouciance, cette religion du beau jeu et de l’attaque qui fait que justement ils perdent. Alors que je me souviens qu’en 1998, un des commentaires qu’on faisait le plus souvent, c’est que si on a gagné la Coupe du monde, OK, c’est parce qu’il y avait Zidane, mais c’est surtout parce qu’on avait une équipe capable de verrouiller, de jouer la défense, et il y avait cette idée que les Français avaient appris en Italie, à gagner des matchs sans forcément jouer bien. Et du coup, on regrette l’époque où on perdait peut-être les matchs, mais en jouant avec trois ou quatre milieux offensifs et en continuant à attaquer alors qu’on mène 3-1 à vingt minutes de la fin.

« Quand Platini commence sa carrière, il gagne sa vie comme un prof. Quand il la finit, il la gagne comme une star de cinéma. »

Ce qu’on raconte aussi, c’est ce côté encore un peu amateur du football. Il faut se souvenir qu’en même qu’en 1978, lors du troisième match contre la Hongrie, l’équipe de France n’avait pas les bons maillots. Toute la carrière de Platini correspond à ce basculement de l’histoire du foot, en tout cas en Europe. Il n’est plus question de pratiquer du beau jeu et se faire plaisir, mais il faut gagner. La victoire c’est aussi de l’argent : quand Platini commence sa carrière à Nancy en 1972, il gagne sa vie comme un prof. Quand il la finit en 1987, il la gagne comme une star de cinéma.

L’enfant que vous étiez en 1982 n’est pas tendre pour l’adulte que vous êtes devenu. Et vous, quel regard portez-vous sur cet enfant-là ? « On se ressemble plus que tu ne le penses », dites-vous en page 109.

J’étais un enfant assez banal, j’aimais beaucoup le football et je n’étais pas très bon. Je suis devenu historien, je pense qu’à douze ans ça m’aurait énormément surpris. J’étais pas un mauvais élève, mais je n’étais pas le gros lecteur que je suis devenu. Mais c’est une grande chance pour tous les individus, de ne pas savoir ce qu’ils seront adultes. Ce serait extrêmement triste sinon.

Vous êtes historien du 19ème siècle, avant il y avait une transmission familiale, notamment de père en fils, par le métier, la corporation, et qui a complètement disparu maintenant, où tout est beaucoup plus ouvert…

Je ne sais pas. Il y avait beaucoup plus de mobilité sociale qu’on ne l’imagine dans la société du 19e siècle, et il n’est pas exclu qu’aujourd’hui, face aux incertitudes sociales et politiques actuelles, l’accroissement des inégalités, la tendance ne soit pas à une forme de reproduction sociale. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça.

« Le douzième homme a disparu des stades, le football est redevenu un sport qui se joue à onze contre onze. »

Que pensez-vous des propos tenus par les présidents du Real Madrid et de la Juventus, à propos de la Super Ligue, disant que les jeunes s’ennuient devant un match de foot, que c’est trop long ?

D’abord, ce constat est-il vrai ? On peut se poser la question. Et la Super Ligue était-elle la bonne réponse à lui apporter ? Si on trouve qu’il n’y a pas assez de buts dans un match, on peut effectivement modifier un peu les règles. On peut faire beaucoup de choses, mais pas la Super Ligue. Ce qu’ils veulent plutôt, c’est reproduire à l’infini le même genre de match, ce serait toujours les mêmes équipes, avec les meilleurs joueurs du monde, et plus du tout de diversité.

Cet album a été réalisé en pleine pandémie, alors que le football se jouait dans des stades vides. Même si le football a beaucoup changé entre 1982 et 2019, c’est sans doute moins qu’en 2020… En quoi cette année à huis clos permet-elle de mesurer la place des supporters et du public en général ?

La chose la plus frappante, et à laquelle je ne m’habitue toujours pas, ce sont les bruits de supporters enregistrés. C’est incroyable, d’autant plus que ce qui pourrait être intéressant, c’est d’entendre les joueurs et le staff. Mais ça m’avait frappé pendant la finale PSG-Bayern l’an dernier. J’aimerais bien savoir d’ailleurs comment travaille le réalisateur à ce moment-là. Si on regarde PSG-Bayern et que le réalisateur est français, il part du principe que les spectateurs sont pour le PSG, et si le PSG est mené, on met des sons qui visent à pousser l’équipe dès qu’elle a le ballon. C’est quand même une drôle d’idée, c’est tout à fait fascinant. On a supprimé le douzième homme. C’est une invention des années 1970, dans les stades italiens en particulier, Mickaël Correia l’a bien montré avec son histoire populaire du football. Le douzième homme a disparu des stades, le football est redevenu un sport qui se joue à onze contre onze.